在城市化进程不断加速的当下,居民生活中常常会遇到一些突如其来的变化,这些变化既带来了惊慌,也带来了惊喜。本文围绕“居民惊慌与惊喜并存”的主题,深入探讨了城市更新、政策调整、突发事件等对居民生活的影响,结合实际案例和权威数据,分析了居民在面对变化时的心理反应与应对策略,并提出建设性建议,以期为城市治理与居民生活提供参考。

一、城市更新带来的双重情绪体验

近年来,随着国家大力推进城市更新计划,大量老旧小区、棚户区被纳入改造范围。这一政策本意是提升居民居住环境、改善基础设施,但在实施过程中,也引发了不少居民的担忧与焦虑。

以北京朝阳区某社区为例,该社区在城市更新计划中被划入拆迁范围。起初,居民对搬迁政策存在诸多误解,担心补偿标准不合理、安置房质量差等问题,导致情绪波动较大。然而,随着街道办、居委会的深入宣传与政策解读,居民逐渐了解了搬迁的流程与保障机制,部分家庭甚至对新社区的配套设施和生活环境充满期待。

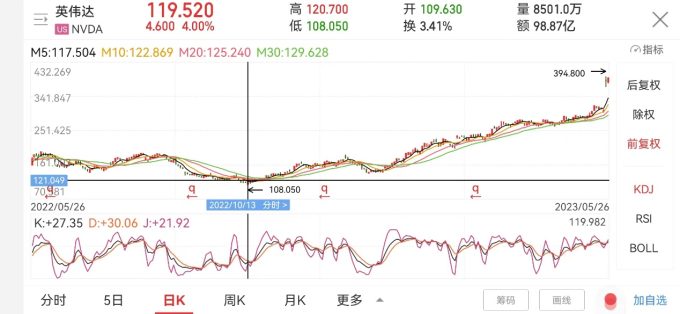

这种“惊慌”与“惊喜”并存的现象,在全国多个城市更新项目中均有体现。根据中国城市规划设计研究院发布的《2023年中国城市更新发展报告》,超过60%的受访居民在项目初期表示“担忧”,但项目完成后,满意度提升至75%以上。

资料来源:中国城市规划设计研究院

二、政策调整引发的情绪波动

除了城市更新,政策的频繁调整也是引发居民情绪波动的重要因素。例如,教育“双减”政策、医保报销比例调整、住房限购政策等,虽然旨在优化社会资源配置,但在执行初期往往引发公众的不确定感。

以某二线城市为例,2023年该市出台了新的学区划分政策,部分家长因孩子无法进入原定优质学校而感到焦虑。社交媒体上一度出现大量讨论与质疑。然而,随着教育局召开多场说明会,并通过官方平台公布详细的政策解读和替代方案,公众情绪逐渐趋于理性。

这种政策调整带来的“惊慌”并非全然负面,它也促使政府与居民之间的沟通更加频繁与透明。北京大学公共政策研究中心指出,政策透明度每提高10%,公众对政策的接受度平均提升6.8%。

数据来源:北京大学公共政策研究中心

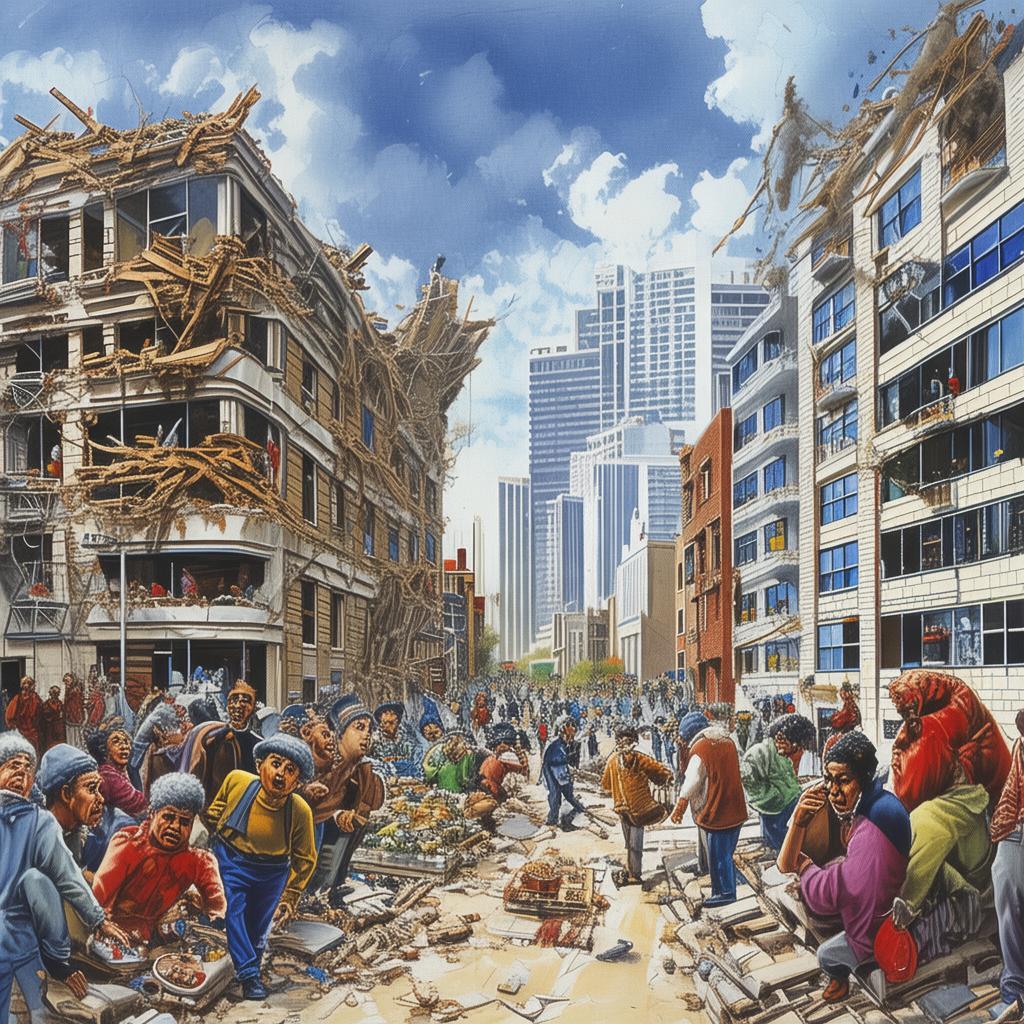

三、突发事件下的心理冲击与适应能力

突发事件,如自然灾害、疫情爆发、公共安全事故等,往往是居民情绪波动的“催化剂”。2020年新冠疫情的爆发,曾一度引发全国范围内的抢购潮、恐慌情绪与信息混乱。但与此同时,疫情也激发了社区互助、志愿服务等积极力量,带来了意想不到的“惊喜”。

例如,在武汉封城期间,多个社区自发组织“邻里互助小组”,为独居老人、医护人员家属提供生活物资与心理支持。这种“危中有机”的现象,不仅缓解了政府的应急压力,也增强了居民之间的凝聚力。

心理学研究表明,人在面对突发事件时,通常会经历“震惊期—恐慌期—适应期—重建期”四个阶段。政府与社区在“适应期”及时介入,通过信息透明、心理干预、资源调配等手段,有助于缩短恐慌期,加速重建过程。

研究来源:美国心理学会(APA)

四、居民情绪管理与社区治理的优化路径

面对居民情绪波动,如何实现“惊慌”向“惊喜”的转化,是当前城市治理的重要课题。以下是几个可行的优化路径:

- 加强政策宣传与公众沟通:通过社区会议、微信公众号、短视频平台等多渠道发布政策信息,减少信息不对称。

- 建立居民反馈机制:设立意见箱、线上问卷、居民代表会议等机制,确保居民声音被听见。

- 提升社区应急能力:培训社区志愿者、建立应急物资储备库、制定突发事件应对预案。

- 引入心理服务资源:联合心理咨询机构、高校心理学系,为居民提供情绪疏导服务。

以广州天河区某社区为例,该社区在2022年开展“情绪管理进社区”试点项目,通过定期举办心理健康讲座、设立心理咨询室,有效缓解了居民因生活压力、政策变动等带来的焦虑情绪。

五、未来展望:构建情绪友好型社区

未来的城市治理,不仅要关注基础设施建设,更要注重“情绪基础设施”的构建。一个真正宜居的城市,应当具备良好的信息透明机制、高效的危机应对系统、以及温暖的人文关怀。

“居民惊慌与惊喜并存”并非城市发展的必然代价,而是转型期的阶段性特征。通过科学治理、人文关怀与技术赋能,我们可以将“惊慌”转化为“惊喜”,让每一位居民都能在城市变迁中感受到安全感与归属感。

正如联合国人居署(UN-Habitat)在其《全球城市报告》中所强调的:“城市不仅是空间的集合,更是情感的载体。”只有真正理解居民的心理需求,才能构建更加和谐、可持续的城市生态。

资料来源:联合国人居署

© 版权声明

本文转载自互联网、仅供学习交流,内容版权归原作者所有,如涉作品、版权或其它疑问请联系nav导航或点击删除。